贺云翱,1956年出生于江苏宝应,现任南京大学历史学院教授、博士生导师,南京大学文化和自然遗产研究所所长,中国城墙研究院院长,南京城墙研究会会长。2012 年以来,贺云翱教授带领南京大学文化与自然遗产研究所团队,承担“中国明清城墙”申报世界文化遗产的文本编制等相关科研工作。2016年,囊括南京、西安、兴城、凤阳等8家城市城墙的《中国明清城墙联合申遗文本》编制完成,正式递交国家文物局。

●您和您的团队一直都在参与南京城墙申报世界遗产的工作,您最早是从什么时候开始接触南京城墙的申遗工作的?能否谈谈相关的工作内容与成果?

我参与南京城墙的申遗工作,要追溯到明孝陵申遗。2000 年8月6日,我接待了联合国教科文组织世界遗产委员会东亚协调员亨利·克里尔先生。当时主要为他介绍明孝陵,争取明孝陵申报世界文化遗产成功。亨利·克里尔先生来的时候,南京市委市政府就提出南京城墙能不能参加世界文化遗产的申报。后来,南京市明城垣史博物馆筹建,我受邀作为博物馆展陈设计大纲的评审专家,提了很多修改意见。2000 年前后开始,我对南京城墙的突出普遍价值、申遗问题展开研究。到了 2005 年至 2006 年左右,南京城墙的申遗已经正式提上日程了,也入选了《中国世界文化遗产预备名单》。杨国庆先生这时候找到我,提出和我共同进行南京城墙申报世界文化遗产的研究,后来我和杨先生联合署名的南京城墙研究文章也在《长江文化论丛》上发表了,当然这个研究成果是以他为主的。

2012 年开始,我在南京城墙研究上投入更多的时间,并且把我担任所长的南京大学文化与自然遗产研究所作为申遗的研究力量投入进来。2012 年,当时南京市文广新局的局长刁仁昌先生找到我,说南京城墙要申遗,要重新申报预备名录,希望我能参与。我非常积极地进行了回应,因为我从本科阶段以来都是围绕着南京的城市做考古研究,后来双方签了战略合作协议,与南京城墙保护管理中心也建立了合作关系。从 2012 年开始,我们不仅做南京城墙的研究,还接受了安徽省文物局的委托,做了凤阳城墙、寿县城墙的预备名录申报文本,顺利地通过了国家文物局的评审,列入了申遗预备名录。2014年,国家文物局在南京建立了中国明清城墙联合申遗办公室,联合申遗办公室也与我们研究所签订了合作协议,我们将南京城墙的研究放大为整个中国明清城墙的申遗项目。2016年,由南京大学文化与自然遗产研究负责编纂,囊括南京、西安、兴城、凤阳等8家城市城墙的《中国明清城墙联合申遗文本》编制完成,正式递交国家文物局。

●这么多的城市城墙为什么能组合在一起去申报世界文化遗产?

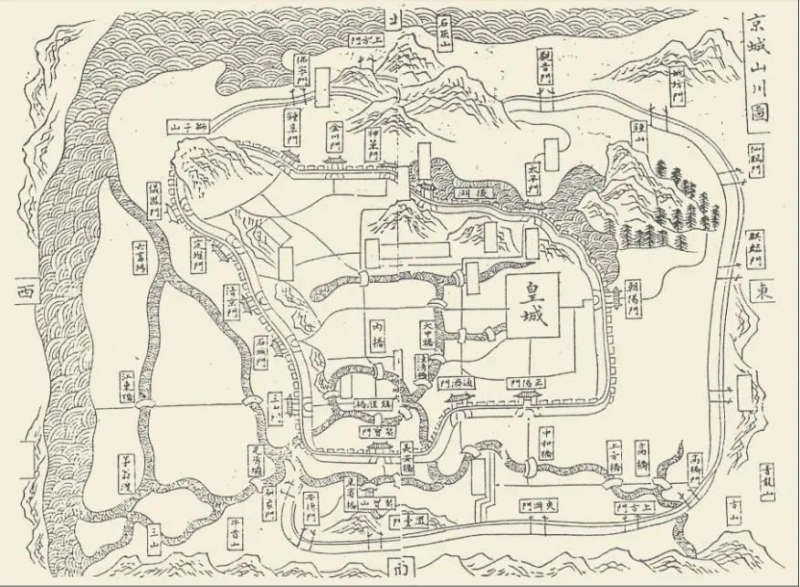

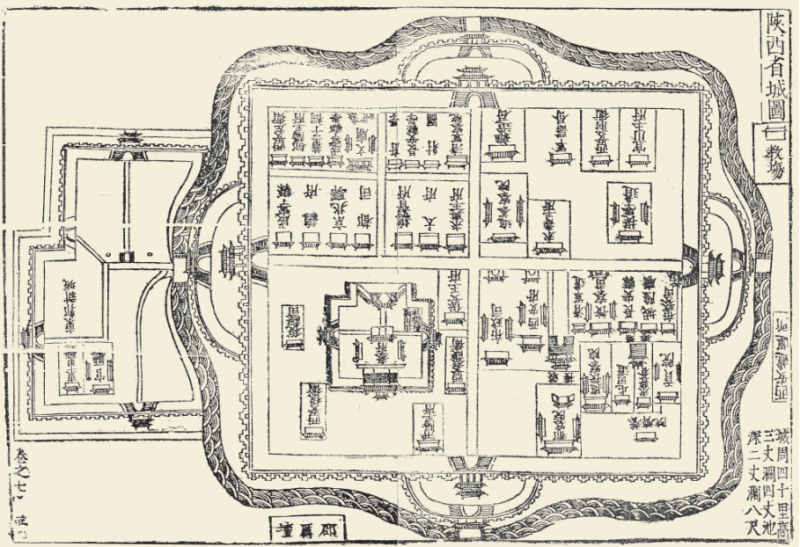

我在接受“中国明清城墙”申遗项目之后,就在考虑:这么多的城市城墙,我们应该用一种什么样的体系把它们架构起来?中国明清城墙凭什么成为一个共同的体系去申报世界文化遗产?通过我多年对中国城市,特别是城市考古学研究的学术积累,我想到这个体系就是“都城—府城—州城—县城—卫城”,它证明了中国城墙是治国理政的工具,也是中国城市礼制的反映。想明白这个问题,一方面是源自我对城墙、对古代城市本身的认知,另一方面还源自大学古汉语课学习的《郑伯克段于鄢》,那时我就知道中国古代的城墙是一种礼制制度,但是过去并没有想到明清时期还有礼制的体系。西周是一个封邦建国的礼制社会,架构了“大都,不过叁国之一;中,五之一;小,九之一”的制度,当时包括城墙的高度都是有限制的。那时候的城墙是国家整个治理制度中的一个体系。现在看,明清时期同样存在着这样一种制度,后来我们提出这是一种“差序格局”。

京城山川图(《洪武京城图志》)

在“中国明清城墙”联合申遗文本中,我们专门针对这个理论展开叙述,揭示了中国明清城墙不仅能从建筑、规模、技术反映出从中央到地方的逻辑体系,还反映了中国作为礼制之国的城墙文化内涵。此外,通过多次的考察,我也发现中国的北方城墙和南方城墙在制度上的不同,在此基础上我提出了中国明清城墙有两套规制,北方的偏规整型,南方的偏自由型;北方可能受儒家影响比较多,南方受道家影响比较多。当然,我们也必须意识到,南、北方的差异不能排除是受自然地理环境的影响。总之,我们在“中国明清城墙”体系下,将南、北方不同城市城墙的建筑体制进行分析,挖掘其背后的哲学思想、礼制制度和差序格局。所有这些内容在申遗文本中都体现出来了。中国明清城墙体系看上去是无序的,实际上是有序的;看上去是简单的,但内涵其实是复杂的;看上去技术似乎是一般的,但由于被赋予了一种特殊的人文诉求,从而展现出一种文明的价值。

陕西省城图(《嘉靖陕西通志》)

●申遗的过程可能是艰巨的、长期的、漫长的,您怎么看待申遗的过程和结果?

第一,我认为申报世界遗产是一种文化策略。通过申遗来推动文化遗产的保护和利用工作,动员社会各界参与到文化遗产的保护利用工作中来,更好地认识、保护和活化利用文化遗产,让文化遗产融入现代的发展战略中来。

第二,我认为申报世界遗产是一种博弈。这是东西方的博弈,因为世界遗产评审的权力在联合国教科文组织世界遗产委员会、国际古迹遗址理事会的专家们手上。这是一种全球范围内的博弈。而能不能代表国家到世界舞台上去博弈,一定程度上关系着国家战略和国家意志。从这一点出发,申遗城市其实是没有决定权的,要取决于国家。

第三,我认为申报世界遗产还是一种国际合作。我们参与中国明清城墙申遗工作以来,先后多次参加国际会议与国际交流,对推动不同国家间的文化对话与跨国文化遗产事业合作发挥了积极作用,同时也推动了中国文化更好地走向世界,助力人类命运共同体建设。

修缮后的荆州城墙(《中国明清城墙》)

襄阳城下的马拉松比赛(《中国明清城墙》)

所以,世界遗产申报重在过程,而由于结果存在着很多的不确定性,我认为过程更重要、更有意义,这个过程本身就是我们走向世界、走向世界最高文化遗产保护水平和利用水平的过程,就是城市文明塑造的过程,更功利一点地说,也是一个城市挖掘自己的重大价值的机会,去推动文化事业、文化产业、旅游业、服务业以及生态业等发展的一个抓手。在这个过程中我们可以调动社会各种力量,把我们的城市做得更好、更有价值。这是非常值得的。就中国明清城墙来说,现在,我们有14个城市在参加联合申遗,也许还会有其他城市申请加入,最后哪些城市被选中作为申遗点报到世界遗产大会去,并且能够拿到世界遗产这一身份和地位,那是另外一回事。有的可能拿不到,永远停留在“中国明清城墙”联合申遗的国家预备遗产名录里,这也无妨啊。人类有太多的实践行为,并不是所有的花都能结成果子,但是它盛开过了,就是生命的意义,也是我们人生的意义、工作的意义。不管“中国明清城墙”申遗的结果如何,我们都要努力,努力努力再努力!

苏公网安备 32010502010231号

苏公网安备 32010502010231号